-

Постов

303 -

Зарегистрирован

-

Посещение

Сообщения, опубликованные Waso

-

-

Долго мучался, чтобы научить Altium делать различный отступ для различных полигонов Polygon Pour.

Сначала научился создавать классы полигонов и назначать их полигонам - делается в Design/Classes - там ПКМ по Polygon Classes -> Add Class - называем - перетаскиваем полигоны-члены класса в правое окошко и готово.

Долго немог найти подходящее правило в Rules. Оказывается это "InPolygonClass('testclass')"... Ну и далее все понятно.

Вот уже хотел тут задать вопрос и нашел это правило. Решил всетаки написать.

Еще вопрос назрел - как в Design Rules задать правило для полигонов с определенным именем? Я так понимаю, что именау них могут повторяться и было бы удобнее не возиться с классами, а просто присваивать нужные имена..

-

В настройках Document options есть поля Top Assembly Layer / Bottom Assembly Layer - указал там свои ASSY слои. Ничего не изменилось (обновлял).

Как двигать дезигнаторы на сборочном - подскажете?

На сборочном всетаки не хватает топологии. Я обычно через OutJob делаю бледненький TopLayer и поверх него уже черный TOP ASSY. Сразу видно на какой площадке компонент стоит. Было бы мега-круто, если разработчики сделают для каждого вида возможность выбора и настройки вывода нескольких слоев, как в OutJob.

Не хватает выравнивания текста в таблице Drill Table. Нет возможности заменить служебное слово Plated на русское "Есть".

Зачем цвет в слоях - я не против тонких дорожек, выполненных сплошной черной линией, но толстые дорожки от 1мм, крупные пады/площадки - нужно штриховать как полигоны, иначе будет выглядеть ужасно. Мне цвет-то серый нужен. ГОСТ допускает вместо штриховки серый цвет (слово вылетело из головы.. )

С русскими названиями слоев беда - выводит вопросики. Касается пар слоев в Drill Table, а также самого редактора ПП.

Вообще потенциал у этого дополнения большой, но пока его в работе использовать рано.

-

Спасибо. Штриховка выглядит интересно, неплохо бы настроить шаг между линиями. Также проявляется проблема, что если полигон состоит из нескольких мелких полигончиков, накиданных друг-поверх-друга - то видны их контура.

Всеже лучше бы им догадаться добавить настройку цвета топологии.

Еще вопросы:

1. Механические слои в Draftsman c платы можно вынести?

2. Можно ли вручную задавать положение и размер Designator-ов?

-

Здравствуйте. Извините, если уже спрашивали (не нашел) - возможно ли в Draftsman на виде Board Fabrication View менять цвет заливки полигонов и вообще, топологии? Когда слой залит черными полигонами - это смерть для принтера!

-

Сетку помельче сделайте. В альтиуме помоему всегда курсор привязан к сетке, когда что-то рисуешь или ставишь.

-

Не. Я пользовался режимом одного слоя какраз для того, чтобы избежать появления этого окна. Можно было в слое сборочного чертежа быстро нащелкать нужные компоненты и все.

А выше я предложил появление этого окна в случае, на который, как я понял, указывал Владимир. Т.е. если компонент располагается на внутреннем слое, а его УГО для СБ чертежа остается на том-же слое, что и у компонентов верхнего слоя.

Было бы логично тогда заменить Layer-Pairs на что-то типа Layer-Links, где можно было бы задавать соответствие различных

слоев, на которые перемещаются примитивы при переносе компонента на внутренний слой.

Кстати если отключить указанную Constantin опцию, то работает цикличный выбор, но при клике Altium долго соображает, а если пытаться выделить несколько компонентов с SHIFT - то этот диалог всеравно появляется. Ну а потомучто как иначе понять, какой элемент пользователь хочет добавить к набору.

-

Ну появлялось бы окно выбора (popup selection dialog), которое выскакивает, когда мышь указывает на несколько перекрывающихся элементов, если уж так случилось, что на механическом слое пересеклись чертежи нескольких компонентов (что на мой взгляд очень редким явлением должно быть).. Либо могли бы сделать "галочку" в настройках, чтобы выбирать старое/новое поведение. Эх...

Если мне надо выделить несколько компонентов на плате (без фильтра, просто заранее известных), как в 16-й версии это сделать так, чтобы при каждом клике не приходилось дополнительно щелкать в selection popup или прощелкивать несколько раз по одному месту, чтобы выбрать что надо? Есть метод?

-

Доброго дня!

В "старом" альтиуме (версия 10.7) в редакторе топологии при работе в режиме отдельного слоя (SHIFT+S) можно было выделять компоненты, если щелкать мышой по элементу нужного компонента, нарисованному в данном слое (например по линии чертежа корпуса, которая расположена в слое Mech.1). В 16-й версии компонент выделяется только когда активен слой Top или Bottom, в котором он расположен. Жутко неудобно. В настройках не нашел чего-либо на эту тему. Можно ли вернуть старое поведение и как это сделать? Спасибо.

-

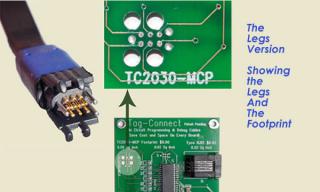

Вот еще оттуда вариант с зацепами. (см. прикрепленное изображение)

Под зацепы нужны огромные отверстия, и от этого никуда не денешься, похоже, если только от них не отказываться. Мне, кстати, глядя на эти картинки, пришла идея вместо зацепов использовать грузик на разъеме, вес которого достаточен для прижима иголок. Направляющие штыри-ключи не дадут разъему завалиться набок. Но тогда только горизонтальное использование. А с зацепами еще проблема - под разную толщину платы нужно будет как-то подстраиваться.

Еще вопрос назрел - где купить (что использовать в качестве) длинные жесткие штыри-направляющие?

-

Будем выпиливать собственноручно.

Сейчас модно не выпиливать, а выращивать на 3D-принтере. Даже у нас, в "замкадье", появляются мелкие фирмочки, которые предоставляют услуги всякой там лазерной резки и 3d-печати. Хмм, это будет интересное занятие для свободного времени... :rolleyes: Если таки соберусь и сделаю - поделюсь исходниками.

Если есть какие-то базовые идеи, которыми не жалко поделиться - пишите. Например, какое количество контактов лучше заложить, в 1 ряд или в 2, как расположить ключи и зацепы... Сам думаю, что скорее всего лучше сделать два варианта: на 4 и на 8 контактов. Для зацепов и ключей предусмотреть какую-то отдельную накидную планку, чтобы не тратить на них место на плате в супер-мелких приложениях.

-

Всем спасибо за ответы. По ссылке хороший пример того, когда даже мелкий разъем будет просто гигантским.

Ответная часть разъема имеет подпружиненные щупы-контакты и зацепы для удержания в PCB.Гуглил-гуглил, ненагуглил подпружиненный разъем с зацепами. С ключами есть, а с зацепами беда. Есть на примете? (Хотя это не критично, но при отладке было бы очень удобно.)

-

Выбираю удобный разъем для прошивки микроконтроллеров, который будет занимать минимум места на плате, поверхностный монтаж, и при этом удобно вставляется-вынимается, имеет ключ (чтобы задом-наперед не вставить).

IDC не подходит, т.к. имеет большие размеры, в том числе высоту, требует сквозных отверстий в плате (я в основном делаю мелкие платки). PLS/D-шки с шагом 1,25 или 2мм - нет ключа, хотя в остальном вполне приемлемый вариант.

До сих пор пользовался подобным. У него один недостаток, который меня периодически выводит из себя - тяжело разъединяется, пальцы/ногти болят, иногда при этом удается оторвать проводник. Только подцеплять отверткой / пинцетом.

Вобщем, интересно, кто чем пользуется, если только это не стандартный IDC.

-

Извиняюсь за задержку с ответом. :rolleyes:

Закончилось тем, что делаем там-же где и начинали - в Европе, сразу наклеенными на основание. Посредник - Абрис. Подробностей больше незнаю, т.к. не через меня они идут, в итоге. Но если что-то интересует - спрошу.

Вопрос назрел: на Российских заводах где-нибудь освоили технологию micro-via? Особо хорошо было-бы, если еще и с приемкой "5".

-

Спасибо. Примерно то что нужно.

-

Приветствую вас, уважаемые представители администрации electronix.ru!

В свете сложившейся геополитической обстановки предлагаю создать раздел, посвященный обмену опытом по применению отечественных электро-радио-изделий (ЭРИ, комплектующих то-бишь).

Где что производят. Документация. Цены. Минимальные объемы поставки, с которыми завод готов работать. Подводные камни.

Возможно даже, что появятся представители производств и будут консультировать по своей продукции.

Для затравки могу предложить свои заметки. Часть из них собрана на этом форуме.

Чип-резисторыerkon-nn.ru

aoresurs.ru

kbikar.ru

Р1-8МП-0,125±0,1% - без нареканий, но не производят размера 0603 при ±0,1%, только от 0805±0,1% или 0603±0,25%.

Р1-12-... ±5% АЛЯР....ТУ - без нареканий. Типоразмеры до 0402

Р1-12-...±5% ШКАБ....ТУ- редкие, но неоднократные случаи растрескивания после термоциклов, уход номинала до 300%

Подстроечные резисторы

http://www.rikor-electronics.ru/

Керамические чип-конденсаторы

К10-17В (Кулон kulon.spb.ru)- без нареканий

К10-69В (Гириконд) - неоднократно расслоение конденсатора после термоциклов, отваливались немаленькие куски, иногда потемнение конденсатора.

Танталовые чип-конденсаторы

К53-68 (элеконд) - без нареканий

К53-72 (элеконд) - без нареканий (но времени пока прошло мало, используем недавно)

Цены (2014 год)

К53-68 "А" 10Вх4,7мкФ 10% - 275,39 руб./шт. без НДС

К53-68 "В" 16Вх10мкФ 10% - 260,98 руб./шт. без НДС

К53-68 "Е" 10Вх470мкФ 10% - 199,68 руб./шт. без НДС

К53-68 "Е" 25Вх68мкФ 10% - 193,95 руб./шт. без НДС

При объеме продаж одного номинала 49 шт. и менее коэффициент 1,5

50-149 шт коэффициент 1,4

150-299 шт коэффициент 1,3

300-499 шт коэффициент 1,2

500-999 шт коэффициент 1,1

Чип дроссели и индуктивности:

КИВ18 (ОАО Мстатор) размер 0603, 346,64руб/шт

Микроконтроллеры

http://milandr.ru/ - архитектуры/ядра ARM CoreM3, PIC. Многое есть на складе и поставляется в день оплаты.

http://www.niiet.ru/ - ARM Cortex-M4F, AVR, PIC, MCS-51

Также у Миландра и НИИЭТ есть много других полезных микросхем.

А я в этом разделе попросил бы помощи по выбору отечественных ОУ в корпусе для поверхностного монтажа или бескорпусных, с нормальными характеристиками и без необходимости в компенсирующем наружном обвесе.

-

На 27В и хотя-бы 15А - чет не нашлось =(А попроще ничего нет?Вобщем, начальник глянул на мои демпфирующие цепочки (а это было 120 конденсаторов с 10-омными резисторами впослед, и 30 "неиспорченных"), посмотрел симуляции и постановил, что заказчику будет рекомендовано располагать свой БП в непосредственной близи от нашего модулятора, и вообще самому заморачиваться насчет того чтобы этот БП нормально себя вел под импульсной нагрузкой.

Но мне даже както жаль - не увижу что получилось бы.

И тут по пути выяснился интересный момент, которым хочу поделиться. Смотрите прицепленную картинку.

Суть такова - (возможно для когото и не новость) щупы осциллографов со встроенным делителем 10:1 (проверял от Agilent и Rigol) при работе с напряжениями 20В и выше (а может и ниже) искажают сигнал. Какбудто вырастает собственная емкость. Хотя скорее даже проблема в осциллографах, т.к. на Agilent (DSO-X 4154A), при установке масштаба 2В/клетку и ниже, дорожка вообще улетает в небеса, будто там не 27 вольт, а все 100. Хотя при 2В/клетку можно накрутить offset до 40В, такчто все должно было работать штатно. Максимально-допустимое напряжение там вообще 300В.

На картинке "красивая" полочка имеет черный цвет, т.к. была сохранена в память, а сам модулятор я к тому времени уже сжег в поисках максимальной частоты, с которой он бы справился. :laughing: Ну и выброс там вначале - значит снаббер неверно посчитал.

(Традиционный снаббер в нижнем плече, а не свой гениально-бредовый)

(Традиционный снаббер в нижнем плече, а не свой гениально-бредовый)Всем спасибо за внимание.

-

Блок питания Agilent(ныне Keysight) N8951A. Я грешен тем, что не использовал функцию Remote Sensing. Когда будет возможность - проверю с ней.

Бррр.... Спасибо. Пошел поднимать культуру среди коллег...кондер — жидкая тюремная пища … -

Я тут немного посимулировал - пытался повторить наблюдаемый эффект - не удалось. Самое страшное что удается получить - это устойчивые осцилляции питающего напряжения при совпадении резонансной частоты фильтра и модулирующей частоты. Скорее всего повышенное напряжение питания, которое я наблюдал в жизни - это реакция блока питания на импульсную нагрузку.

последовательно с источником ЭДС нужно поставить диод. Посмотрите какая тогда получится картинка.Если после диода не ставить кондер, то получается почти в 2 раза выше напряжение, которое, если отключить нагрузку, так и держится на постоянном уровне. А если поставить выходной кондер блока питания - осцилляции возвращаются.

-

У всего должны быть разумные пределы. Три миллигенри - это конечно перебор. Я буду предъявлять заказчику требования по максимально-допустимой индуктивности (длине/сечению) питающих проводников и по качеству источника вообще.

Если выбирать кабель сечением 8кв.мм. максимальной длины 2метра - его индуктивность по рассчету составляет 2,82мкГн, а сопротивление - 4,17 мОм. Кабель сечением 2,5кв.мм теоретически имеет 3,06мкГн и 14,8мОм. Получается, мне выгоднее предложить использовать более тонкий кабель...

Да, как-то раньше не задумывался, что длина проводника гораздо больше влияет на индуктивность, чем диаметр.

А не подскажете, какая формула дает более правдивое значение для индуктивности проводника на печатной плате?

-

Спасибо. Полезная апнота!

-

В правой части затвор соединен с резистором 1206, под которым медь от правых конденсаторов соединяется с транзистором (квадратик по центру) по короткому, хотя и узкому пути. Керамика там какраз внизу рядом с транзистором - три штуки.

Этим участком я хотел показать расстояния между транзистором, нагрузкой (подключается через большие отверстия по бокам) и конденсаторами, чтобы можно было оценить индуктивность этих участков.

Я немогу подкрепить свои слова фото осциллограммы, но уж поверьте с этими индуктивностями все в порядке - выбросов нет (емкость 1000пик у нагрузки тоже помогает), полочка ровная (импульс короткий же). Эффект роста питающего напряжения вызван индуктивностью питающего кабеля или, как тут подсказали, резонансом фильтра, образованного Lкабеля и С1. И мне вот с этим ростом и надо побороться.

-

Конденсатор на 320мкФ - это потомучто я поделил суммарную емкость всех конденсаторов на плате на количество каналов. На самом деле на плате установлено 145 танталов 22мк х 35В и 15 керамик 1206 X7R 4,7мкФ х 50В. Эффективная емкость этой керамики при 27В - 1,9мкФ. Я не хочу сильно светить топологию, потомучто мне там гордиться нечем. Но там все проблемы понятно откуда берутся, кроме той о которой я решил тут поискать совета. И вот участок разводки от транзистора к нагрузке приведу. Толщина металлизации 105мкм.

И да, первая схема была выполнена на одном Р-канальном мощном транзисторе, который тягал сразу два канала. Драйвер этого транзистора от такого счастья начинал дымить уже при 300-400кГц. Вот схема этой части со всеми неуказанными ранее реактивностями:

По хорошему еще надо было привести осциллограмму, но ее я сейчас получить немогу - плата уехала.

Из предложенного в ответах - ставить стабилизатор перед каждым каналом, помоему, самое надежное, хоть и дорогое во всех планах решение. Правда быстродействие стабилизатора вызывает сомнения. Ухудшать ESR кондера - значит убить полочку импульса - будет спад, добавлять сопротивление кабелю - тоже проблемы с полочкой - надо будет компенсировать увеличением емкости.

Свой вариант со снаббером я всеже тоже промоделирую/протестирую. Мне кажется что он будет работать, т.к. конденсатор снаббера полностью разряжается при каждом цикле включения, т.е. это не просто добавка звена к фильтру.

-

Как дополнительную защиту, можно и нужно поставить TVS. Но вот взять например P6SMB27A - у них Breakown Voltage гуляет от 25,7 до 28,4В при токе 1 мА. А максимальное напряжение отсечки при токе 16А достигает аж 37,5 В. Тоесть как я понимаю, при малом росте напряжения он будет проводить и небольшой ток. Он срежет острые высоковольтные пики, если они есть, но почти не помешает малому росту напряжения, которое мне надо побороть.

Но это все теоретические рассуждения. Надо будет проверить.

-

Добрый день.

Не могу найти/понять рассчет снабберной цепочки для своего случая. См. рисунок.

Мне нужно быстро (до 2.5МГц) включать/выключать чисто-активную нагрузку. Один такой канал потребляет 2,7А в импульсе. Всего на питающем кабеле висит 10 таких каналов. Длина этого кабеля в общем случае неизвестна. На первой версии модулятора (без снабберной цепочки) выяснилось, что напряжение на конденсаторе С подрастает аж до 30В. Плавает от частоты и скважности управляющих импульсов. Это как-то совсем не радует нагрузку..

Я думаю что снабберная цепочка у верхнего ключа должна решить проблему, но с выбором номиналов возник ступор. Чтобы совсем не вызывать скачков напряжения в питающей цепи, полагаю, что сопротивление Rсн должно быть равным сопротивлению нагрузки - тогда при закрытии ключа ток будет плавно снижаться по мере заряда емкости Ссн. Но какой должна быть ее величина, чтобы резистор успел только поглотить лишнюю энергию и не перегревался лишнее время? Не хотелось бы делать его очень мощным.

Пожалуйста, подскажите как его рассчитать и какая мощность будет выделяться на резисторе.

Космический DC-DC преобразователь

в Силовая Преобразовательная Техника

Опубликовано · Пожаловаться

Здравствуйте.

Появилась задача разработать преобразователь напряжения для космического аппарата. Входное напряжение - 100В +-5%, постоянка. Выходное - 27В (регулировка от 24 до 30). По мощности нужно предложить два варианта: на выходной ток 5 и 60 А. Гальваническая изоляция не обязательна. ЭРИ в пластиковых корпусах нельзя, желательно только Россия и вообще если микросхемы - то только рад-стойкие. Диапазон температур минус 40 плюс 60 грд.Ц. Понятно, что нужна устойчивость к космической радиации. Орбита не высокая, 600км - до радиационных поясов далеко, но спец.фактор действует.

Опыта по импульсным преобразователям у меня мало. (не волнуйтесь, т.к. тема серьезная, соотв. ОКР был поставлен в нужный НИИ опытным дядям, а моя разработка идет только как подстраховка) Такчто прошу сильно не ругать, если скажу глупость.

Свои соображения:

Для 5-амперного думаю попробовать собрать Step-Down на полевике. Можно даже использовать N-канал. Затвор подтянуть резистором к истоку и через конденсатор подать "снизу" модулирующий сигнал амплитудой 20В (есть опыт работы с 2П769Е91 - у него пороговое не более 4В, но полностью открывается он ближе к 10В). Если знаете отечественные полевики, которые полностью открываются хотябы при 5В на затворе - пожалуйста сообщите.

Как проще всего организовать ШИМ с подстройкой скважности на рассыпухе без операционников?

Для мощного 60-амперного варианта наверное не обойтись без трансформатора.

На какую максимальную частоту преобразования можно рассчитывать с современной российской элементной базой?

Насколько выгоднее по КПД полный мост по сравнению с полумостом и емкостной средней точкой?